望衡亭

地维天柱此孤石,月色江声萃一亭。历史的长河,总有些故事让人铭记在心,总有些感悟让人难以释怀。登临望衡亭,各种思绪,随远处的山,若隐若现,如湘江的水,来来去去。

望衡亭屹立于湘潭壶山之上。走进望衡亭如同走进画里。凭栏远眺,西南云气,百里涛声直奔眼底,北去的湘江为壶山巨石所阻,在这里拐了个大弯。每当端阳水起,湘水一改温柔委婉的淑女形象,咆哮着,浪花追逐着,掀起拍岸狂澜。

巨大的漩涡一个接一个,令人心胆为之颤栗。望衡亭,湘潭人难以释怀的历史情结。

春和景明时节,几行野鸭从杨梅洲方向顺水漂来,遇得轮船惊扰,野鸭用蹼划水,奋力鼓着翅,齐刷刷地向远方飞去。最后在天边形成几个黑点,渐而沒入天际,只给游人留下无尽遐想。

到了夏天,亭下的沙湾是消夏戏水的好去处。但见满河是人,笑声、击水声回荡在江面上空。过去,每年河伯总要招几个人去。多年前有十多个居士发慈悲心,在河边做了法事,并铸“南无阿弥陀佛”几个斗大的字悬挂在大堤壁上,说也怪,连续几年安然无事,游人依旧安享江水清凉。我想这也是居士对戏水人提醒带来的好处。

秋天来了,壶山上的红叶倒映在幽深的寒潭之中。一二渔翁荡着小舟,钓于碧水之上,静影沉碧,渔歌唱晚。直到太阳完全落山了,人还在暮色中发呆。

冬日来临,从亭上望去,空濛一片,远山隐隐的只有一条线,脚下的湘江也像犯了错的小孩静静的,低着头大气也不出。这时倒想起雪落原野千家静,梅发新枝万户欢的妙处来了。

走进亭中,宛如走进了历史的深处。认识的不认识的古人排闼而来。东晋时期,名将陶侃在潭州驻军时,曾在此处建钓鱼,望岳二亭。壶山有幸因此又名陶公山。到了唐朝,这里故事骤然增多。褚遂良因反对唐高宗立武则天为后,被贬至潭州。某日,他舍舟登亭并顺访壶山上的石塔寺,他预感到唐必有变故,遂留下大唐兴寺四字于寺内,至今匾额犹存。唐代诗人杜甫溯湘江而上在此留下了“夜醉长沙酒,晓行湘水春。岸花飞送客,樯燕语留人。贾傅才未有,褚公书绝伦。高名前后事,回首一伤神。”的千古咏叹。诗人韦迢曾在此以湘江一夜黄与杜甫相唱和,因此此亭又叫黄叶亭。明清时此处建有观湘楼。到清末,此处又迎来一位奇女——秋瑾。因她夫家就在此处不远的义源当铺。她常来此处凝眸。面对异族当道,神州陆沉,她在此处留下“已是秋来无限愁,那禁秋里送离舟?欲将满眼汪洋泪,并入湘江一处流。”的满腹愁情。到得民国年间,此处一片荒榛。国军师长湘潭人王杰俊,于1928年主持拓宽街道,事成倡议重建该亭以作纪念。于是纯以石构,上下两层方型不亭巍巍乎立于孤石之上。王将军在围剿红军的战斗中阵殁,邑人于亭下立衣冠冢以为念。文革中碑被推倒。现在冢已平,碑移位于墙边。

走进亭中,还看见湘潭古城的繁荣。亭下的沙湾从明末开始即为粮食行集聚地。据县志,民国二十三年,沙湾有粮食行五十户,资金七万九千多元,全年营业额二百五十九万多元。当时一元可买一担米,可见“金湘潭”“小南京”不是浪得虚名。因为粮食行,沙湾宽裕粮行收了一个叫毛石三的学徒,据说他在此写下了“河水洗沙洲,湘江不住流。人住吊楼下,何日才出头?”少有大志,终成大器。此君日后开天辟地,成为了国家擎天之柱。

在亭中徜徉,徘徊,岁月无声,江河有浪,去的默默地去了,来的仍不急不徐地来着。在这去来中,只有我一人飘飘何所似,天地一沙鸥。而这一亭,与江堤一线,江水一泓,渔舟一点,远山一抹在历史的永恒中定格。

老 屋

旧宅虽被拆除多日,但无论白天黑夜,它总牵引着我,一步一步走到故宅的深处,走进往昔的岁月。

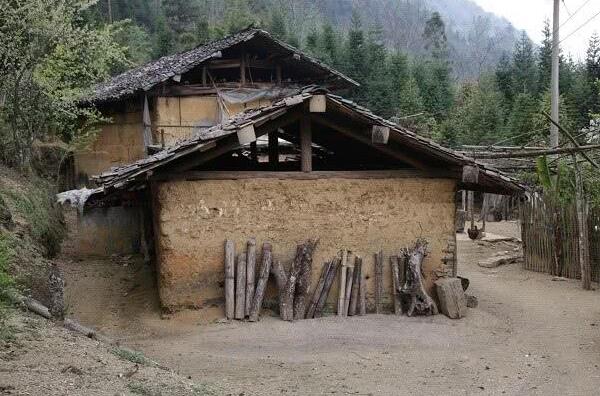

旧宅位于临江码头唐兴街左侧,旧时是唐兴寺山门之所在,谓古楼门。旧宅正对面是祖师殿,过去是船驾佬协会之所在。解放后,废殿为校名曰:燎原学校,直至1976年才停办。唐兴街在解放前号称正街,前有沙湾一线河街,后有新马路一线后街。几乎家家是前店后厂,小买小卖,五行八作,热闹一时。旧宅原在河街,三分之一在岸上,三分之二为吊脚楼,1958年一场大水,将房屋摧毁殆尽,整个家产只剩下两个抽屉,所幸家人无恙。旧宅的娭毑反复说当时干部风气好,槟榔都冇张一口,见该家无房屋,便将正街原李家瓦铺放瓦货的场地批准给该家盖房。当时建房可谓筚路蓝缕,用木架子一搭,用竹篾片一织,上面把瓦一盖,便成了遮风蔽雨之所。当时建屋时,正是1960年过苦日子的时候。其时,家无余钱,天天吃泥白菜,所以搭主架子的时候,正好一个熟人挑一担米到该屋里歇脚。屋主娭毑大喜,认为是家庭吃穿不愁的吉兆。此后,一家人在此屋檐下,过着平淡俭朴的生活。虽不富足却也充实,虽不美好也无遗憾,虽不崇高也不卑微。寻常日子天天过,湘水波澜静静流。

到了1978年,有了点余钱剩米。在屋主公公的主持下,买老火砖,买石灰,将一楼用砖卡好,结束了这家靠右侧有墙无壁的历史。当时缺钱,汽配的傅师傅还用车拖来一车黄泥巴掺到石灰中使用。到了1990年,在娭毑的主持下,三个姑妈出钱,将整个房屋改造、粉刷,遂成地下三间,楼上一间,四周全有墙的格局。

老屋的一砖一瓦见证着屋主公公和娭毑毕生不懈的奋斗,寄托着他们对美好生活的向往,倾注着他们对子孙后代的关爱。虽然老屋被拆了,只有门前的老樟树劫后幸存,迎风有声,似故人一般慰藉着后人的心。昨晚屋主后人又做了一个梦,梦见在故居屋檐下酣睡,忽然醒了,张目四望,面目全非,不觉清泪数行,故宅永远在梦中了,还是缄默不说的好,任春风吹散不老的记念。

这座旧宅就是我原来的家。

唐兴寺学校

辛丑牛年正月初一,正是春光明媚,疏影横斜,暗香浮动,陌上花开,君可缓缓归矣的时节,独立于湘潭望衡亭之上,却是另一番气象。

是日,游人稀少。唯见湘水携波涛万顷之势从衡岳而来,断岸千尺,江流有声,岁月无痕,胜迹常在。徜徉其间,凭栏远眺,正在享受月色江声萃一亭,地维天柱此孤石的无穷妙处。

忽然,从壶山上陶侃钓鱼的雕像后传来稚嫩的童声,竖耳细听,原来是有学童在朗读汪曾祺小说《徙》中引用母校的校歌歌词:

“西挹神山爽气,东来邻寺疏钟,看吾校巍巍峻宇,连云栉比列其中。半城半郭尘嚣远,无女无男教育同。桃红李白,芬芳馥郁,一堂济济坐春风。愿少年,乘风破浪,他日毋忘化雨功。”

仔细谛听,令人不由得一震,江山同风月,异代不同时,这首歌不是分明在说唐兴寺学校的人和事嘛?

说起唐兴寺学校,话就很长。首先要从褚遂良反对唐高宗李治立昭仪武氏为后说起。因褚反对立武氏为后被贬至潭州。一日至湘潭石塔寺,寺僧请褚留墨,褚预感武氏会作乱,遂改石塔寺名题曰大唐兴寺四字。后杜甫晚年寄寓湘江舟上来到该寺,写下了“夜醉长沙酒,晓行湘水春。岸花飞送客,樯燕语留人。贾傅才未有,褚公书绝伦。高名前后事,回首一伤神。”的不朽诗句。往事越千年,因刘禹锡为石塔寺(唐兴寺)智俨法师写的碑铭名声在外,传寺中有宝。民国年间,寺遭土匪洗劫,故寺僧流散,遂成废墟。1927年,湘潭县第三国民学校先在十八总祖师殿办学,当时只有学生70人,教师3人。办学十年后,因声誉日隆,来者日众,校舍不敷需求,于是在1937年迁入现址唐兴寺内。上世纪60年代至80年代,该校一度改名为育红学校,但办学初衷不改。从此直至2014年,87年的时间一直弦歌不绝。

我有幸在1972年至1980年八年时间内在此发蒙、操童子业,深感在此受到了最好的教育,遇到了最好的老师,感受到了最公正的公平和党的阳光雨露。

先说最好的教育。一是考试只是检验学习效果,无升学压力。当时小学、初中、高中均系就近入学。大学系推荐入学。所以老师和学生、家长均无考试的焦虑。学好基本课程后,课余时间充裕。学生跳绳、点弹子、踢格子、斗鸡、打球、抓逃兵等游戏广泛开展。玩得热汗直冒,有的要爷娘到学校来寻人才回去。在又红又专的思想指导下,更多考虑的是立德树人。当时思想道德抓得紧,让小学生从小就往又红又专上走。1974年,一个班上有只方櫈子上写着打倒某某某五个字,搞得全校小学生对笔迹,一时山雨欲来,最后不了了之。本来是细伢子好玩,哪里会是阶级斗争新动向?二是劳动教育抓得实。先是在校园西头空地上栽了几坵白菜,后是在中间教学楼西侧搭个棚,喂了几头猪。这些事都是校工负责没有麻烦学生。只是在放假期间,因无东西喂猪,要求学生每人放假期间交足十斤菜叶。那时菜不贵两三分钱一斤,问题是学生普遍没钱。怎么办呢?当时居民普遍到湘江洗菜,黄菜叶一般会扔掉。学生伢子一是到江边捡菜叶,二是用一个铁丝钩子到江里捞菜叶。再后来,学校又在长城乡工农村办了五七农场。农场有几亩菜地和两亩稻田。初中生的任务就是一学期一周学农,学农期间就是每两人从学校厕所抬大半桶粪去农场。因有近5里路,学生年小个不高,难免不发生粪倾人臭事件。当时因抬起一侧,粪倾而出,一个初二名叫邱辉亮的女生毫不犹豫用双手将粪捧回粪桶。现在看起来不可思议,在当时却是理所当然,不让集体资产受损失。我们学校何菊初老师的儿子,代课的方老师与钟理一起因为学金舜华,在湘江游泳时看到江中间有木头,为捞回木头,最后方老师因体力不支,不幸殒没于江水之中。三天后,从木排下浮出时,不堪目睹,不忍鼻闻。时年不过23岁,令人好不伤悲。三是素质教育抓得活。那时的教材都结合生产、生活的实际。语文也好、数学也好,都是从实践中吸取的内容进行升华。音、体、美都开全了,不过都和政治联系得紧。

再说教师。因唐兴寺学校当时叫戴帽学校,现在叫九年一贯制学校,即小学初中一体的学校。所以老师的水平较当时河西区一般学校水平高了一个档次,用湘潭话讲叫“高了一篾片”。

当时的学校校长叫余志远,她有一个女儿不知姓名。她家就住在过去唐兴寺正殿的侧屋内。每天下课后,她都会坐在正殿坪前弹洋琴。余校长不时会指点她一下。在那个缺乏音乐的年代,与君歌一曲,请君为我倾耳听。算得上是唐兴寺学校内的一道风景。

副校长何珍玲兼少先队大队指导员。她教我们人民利益高于一切就是少先队的队礼。有一次,我冷汗直冒肚子痛得厉害。她一见,马上就说:“张岱同学,先去厕所。”我马上到厕所泻了一阵肚子,方得缓解。

教导处主任某老师,仿宋体写得好,在各种运动中,不知在墙上写了多少标语,不知写坏了多少排笔。

有真才实学的任教老师真多,他们也是真爱学生。那时都穷,一班总有几个学生交不起学费或缓交学费。老师一是问清原因,或是向上反应,或是自己代交。学生从不因为贫穷失学或受歧视。18班朱铁利同学父亲年事已高,母亲患有精神病,家真穷,每个学期二角钱电影费交不起,班主任段老师、谭老师先后代他交足,告诉他家长这是学校照顾。二是老师真的家访,全班每个学生家里都走到,对每个学生的成长环境有个全面的了解。

那时没有家教,老师使出全部本领,当时叫捉蚂蚁子上树,不叫树下有一只蚂蚁。吴泽刚老师上课让学生如沐春风,简直是一种享受。他讲谢璞的《珍珠赋》,讲怎样红线串珠,形散神不散,夹叙夹议,详略得当。讲细节描写,讲怎样抓住特点写出神来。他出的题目是《当老师走进课堂》,要求学生从人物举止、神态、课堂环境、讲课内容细细揣摩。有一次,他在课堂上点名提问:“什么叫主题?”同学答:“不知道啊!”吴老师没有责怪,他说:“有的人活了一世还不知道活的主题是什么,何况你们这些中学生呢?不过我还是希望你们好好思索一下人生的主题。”

有一次,班上搞元旦活动,吴老师用每个学生的名字给每人写了一首诗。他写给我的是:“欲登岱泰峰顶,览尽天下奇峰。须从脚下出发,一生付予攀登。”吴老师用诗告诉了我人生的主题。

小学二年级到四年级唐培华老师是116班的班主任。她要求学生极严格。课堂不准讲小话,不准做小动作,拾金不昧,衣衫整洁。她因招工去东坪镇家用电器厂工作。最后一堂课,她拿来一只橡皮胶圆筒,里面装着剩下的班费,收了多少,用了多少,还剩多少,一分不差,移交给班长。唐老师临财毋苟得的好作风在学生幼小心灵中留下了极深的印象。以至在同学们长大成人后为人民服务的过程中,做到了向老师学习,不妄取歧求,以不贪为宝,赢得了好口碑。

唐兴寺学校还有很多好老师,如张明霞、李辉霞、赵壁炎、罗树威、孙玲、何芳菊、刘必成等老师。那时忠诚于党的教育事业真的不是口号,立身三尺讲台,奉献一身光热是真实写照。吴泽刚先生有言:得天下英才而教原为一乐,为莘莘学子立极还须三思。

唐兴寺学校办学百年为湘潭输送了不少初级人才。如今又改成了庙宇,该寺想必以后会香火旺盛,只是会培养出大德高僧不呢?让我们在木鱼声中、香火缭绕中拭目以待吧。