2019年9月18日,我与夫人从深圳出发,赴香港登机,一气飞了十五个小时,从东半球飞到西半球,降落在加拿大的多伦多。

我俩像做梦一样,拖着行李箱,走出皮尔逊国际机场,踏上了加拿大的国土。

做梦,是的,那时的感觉真的像做梦。40多年前的“文革”狂潮中,我们这一辈人,都无比虔诚地背诵过毛主席的《纪念白求恩》,早就知道加拿大的白求恩大夫是伟大的国际主义战士,他“不远万里来到中国”……

而40多年后的今天,我们“不远万里”,来到了加拿大!

外甥开车来接,在高速路上奔驰了三四个小时,断黑才把我们送到伦敦。对的,London,加拿大也有个伦敦,与英国的首都伦敦同名,当然小多了。

女儿已在伦敦租好了民宿,等我们来住。

这处民宿,是加拿大常见的独栋小楼,两层。房东住楼上,我们住楼下。

大门朝街,出了大门有门檐与台阶,步下台阶是绿化带,走过绿化带是人行道,再往外,才是大街。

小楼左右皆有通道,不与邻家共墙。通道留得足够宽,私家车可以一直开进后院。后院好大,好爽,枫树遮天,花草遍地。

偶见松鼠蹦来蹦去,还没等我举起相机,小家伙就蹿得无影无踪了。

这么宽敞的后院,一可停车,二可散心,三还可以跑跑步,锻炼锻炼身体。

第二天,我发现后院还有个重要的用途:晾晒衣物!加拿大的秋阳非常可爱,亮晶晶的,暖洋洋的,不把衣物晾出去晒一晒,真是可惜了这么好的太阳。然而,看看左邻右舍,不见谁家晾晒衣物。环顾偌大的后院,也不见牵好的晾衣绳或支好的晾衣架。我便找来一根长柄扫帚,搭在后阳台围栏的转角处,权当晾衣杆。衣物静静地挂在阳光下,偶有清风吹来,徐徐撩动晾晒物,便光影斑驳一会儿,复又归于寂静。

是的,寂静,在国内很难体验到的寂静,分分秒秒的寂静,日日夜夜的寂静,甚至可以说永恒的寂静!

在加拿大,你可以见到广袤原野,万顷碧波,无边林海,白鸽,松鼠,海鸥,三文鱼……然而,却很少见到人。

从夜晚的灯光来判断,我们的左邻右舍是住了人的,但难得打个照面。他们也从不到后院来晾晒衣物。加拿大的洗衣模式,都是洗衣机加烘干机,不用晾晒。据说,有华人因为晾晒衣物而被邻居投诉,理由是“妨碍视线,有损环境的优美”。

这似乎有点小题大作,我怀疑真有其事。

房东是个黑人小伙,偶尔在后院能见到他,也不过扬扬手,说声“Hello”。这小伙子个头高大,肌肉发达,笑起来憨憨的;一笑,牙齿更白了,嘴唇更红了,脸色黑得发亮。

门前的人行道上也难见过客,偶有一两个路人,大都行色匆匆,仿佛怕迟到而追赶时间。待到人去路空,便只剩街边的两排房屋,静静地伫立着。

我们所租住的这种房子,在英语里称为house。查阅《牛津高阶英汉双解词典》,house是abuilding for people to live in,usually for one family(是一栋建筑物,住人的,通常供一家人居住),相当于汉语中单家独院的“宅子”。且看随手拍摄的街边house,造型色彩各有讲究,却全都静如油画,见屋见树难见人。

人呢?人上哪儿去了?

第一,加拿大本来就地广人稀。国土面积997万平方公里,比我国还大30万平方公里,人口却只有3000多万(相当于两个深圳的人口吧)。平均下来,我国每平方公里有146人,而加拿大只有3人!第二,连片的住宅区里,大都是单家独栋的house,不与邻舍共墙,各有前廊后院,家中的冷水、热水、电视、空调、洗衣机、烘干机、供暖设备……一应俱全,可以关起门来,安安静静过自家的小康日子。虽说是发达国家,却颇有点中国古代圣贤所崇尚的“小国寡民”意境,“鸡犬之声相闻,老死不相往来”。当然,也不能老是宅在宅子里,总得外出,上班,上学,办事,购物,探亲访友……外出就得开车,离了车寸步难行。

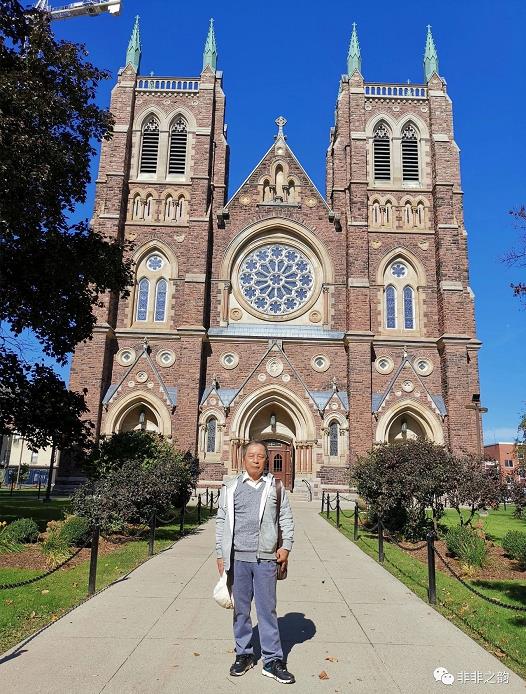

以上说的是衣食住行,物质生活。至于精神生活,据我观察,他们主要是去教堂做做祈祷。那倒不必开车了,步行即可。在加拿大,教堂随处可见,有house的地方大都有教堂。有些教堂不仅关心人的灵魂,还关心宠物的灵魂,每周约定一天,允许教友带宠物狗进教堂,一同祈祷。这真是把人性化做到了极致。尤令我惊讶且骇然的是,有些住宅区里,教堂与墓园隔街相望,各各守护一方的安宁与神圣……教堂的照片可以随手拍摄,墓园就不宜拍了。长眠者已围坐在上帝的身边,我等凡人,不应去惊扰他们。

再说,终有一天,我们也会去天国的。《圣经》说:“我们一生的年日是七十岁,若是强壮可到八十岁;但其中所矜夸的,不过是劳苦愁烦,转眼成空,我们便如飞而去。”

想到这里,越发觉得加拿大冷冷清清。(作者简介:张英武,湖南平江人,中国作家协会会员,原《洞庭湖》杂志社主编。)